Le vin, un excellent digestif

Dans la littérature, on reconnaît depuis longtemps au vin des propriétés digestives. C’est pourquoi on peut le voir fréquemment bu en fin de repas, ou dans une visée médicinale.

Dans l’Antiquité

Le Nouveau Testament, dans Les Épîtres de Paul, retranscrit une liste de conseils que Paul de Tarse, apôtre de Jésus, donne à son disciple Timothée. En voici un extrait (Timothée 5):

22N’impose les mains précipitamment à personne et ne participe pas aux péchés d’autrui; garde-toi pur toi-même.

23Ne bois plus de l’eau seulement, mais use d’un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes frequentes indispositions

Saint Timothée, disciple de Paul de Tarse

Les conseils, comme on le voit, sont assez variés, puisqu’ils peuvent être moraux (« n’impose point les mains [...]« ) mais aussi hygiénique (« tes fréquentes indispositions »).

Ici, Paul de Tarse, en sa qualité de maître à penser, demande à son élève d’utiliser du vin pour apaiser ses maux d’estomac, parce qu’il connaît Timothée et qu’il sait que ce dernier a souvent des maux de ventre causés par une digestion difficile. Le vin est donc reconnu comme bénéfique et comme ayant des vertus médicinales aidant au système digestif. Notons qu’à cette époque ces vertus sont déjà remarquées de manière totalement empirique.

Pline l’Ancien rapporte également l’utilisation de vin comme digestif. En effet, dans son Histoire naturelle, une immense compilation de la culture générale et du savoir de l’époque romaine antique (son oeuvre est publié en 77 ap. J.C.), Pline l’Ancien établit une longue liste des vins connus à cette époque, comme une dédicace à l’ingéniosité humaine qui a mis au point de si nombreuses variétés de vin. Il mentionne en outre les propriétés des vins rapportés dans le texte.

Il parle notamment d’un certain vin de Sétia, particulièrement apprécié de l’empereur Auguste :

Le dieu Auguste préférait à tous les autres le vin de Sétia; presque tous les princes ses successeurs ont suivi son exemple, l’expérience ayant fait voir qu’avec cette liqueur il n’y a guère d’indigestions malfaisantes. Il vient au-dessus de Forum Appii

D’après Pline l’Ancien, le vin de Sétia fut apprécié parce qu’on a remarqué empiriquement qu’il permettait une bonne digestion, et évitait les maux de ventre.

Encore une fois, cela prouve que, déjà dans l’Antiquité, l’expérience qu’on avait du vin avait permis de l’associer à des vertus digestives.

Au Moyen-Age

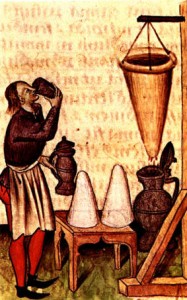

préparation de l’hypocras

Au Moyen-Age, la réputation digestive du vin ne se perd pas, bien au contraire ! On considérait alors le vin comme faisant partie de la pharmacopée traditionnelle. D’ailleurs, c’était la boisson que l’on buvait le plus, car on pensait que l’eau était porteuse de maladies. Le vin, lui, était une boisson saine et hygiénique, et c’est pourquoi il était si consommé. C’est d’ailleurs probablement au Moyen-Age que s’établit la tradition de boire du vin aromatisé (appelé à l’époque pimen, ou hypocras) en fin de repas. De nombreuses enluminures montre la manière de préparer l’hypocras, le plus souvent avec du sucre ou du miel, et avec les épices que l’on connaissait l’époque.

Chrétien de Troyes témoigne d’ailleurs de cette tradition dans le Roman de Perceval, dont voici un extrait :

On lui sert à profusion viandes et vins les plus choisis, les plus plaisants qui sont d’ordinaire sur la table des rois, des comtes, des empereurs.

Quand le repas fut terminé, le prudhomme retint son hôte à veiller pendant que les valets apprêtaient les lits et les fruits. On leur offrit dates, figues et noix-muscades, grenades, girofles, électuaire pour terminer et encore pâte au gingembre d’Alexandrie et gelée d’aromates.

Ils burent ensuite de plusieurs breuvages : vin au piment sans miel ni poivre, bon vin de mûre et clair sirop.

Le Gallois s’émerveille de tant de bonnes choses qu’il n’avait jamais goûtées.

Perceval participe ici à un banquet au château du Roi Pêcheur, qui lui propose l’hospitalité pour une nuit. Le banquet est sensé représenter les repas qu’organisaient les rois les plus fastes de l’époque. Comme on peut le lire, le vin y est intimement lié tout au long du repas. Mais le moment que l’on consacre le plus à la boisson est sans doute la fin du repas : on boit alors du »vin au piment [en ancien français "pimen"] « , ainsi que du « bon vin de mûre ». On retrouve le fameux vin épicé et aromatisé pour clore le banquet, et ce n’est bien sûr pas un hasard s’il occupe cette position : c’est parce qu’il est considéré comme un digestif, et qu’il est sensé aider l’estomac à assimiler toute la nourriture ingurgitée.

A l’époque contemporaine

Aujourd’hui, nous n’avons pas perdu la tradition de boire le vin en tant que digestif à la fin du repas. Elle est encore encrée dans nos coutumes françaises, et on reconnaît toujours volontiers le vin comme un ami de l’estomac.

L’écrivain Colette, grande admiratrice du vin, dans Prisons et paradis, se donne d’ailleurs elle-même comme une preuve vivante des vertus du vin pour le corps, et en particulier pour l’estomac :

Le snobisme gastronomique suscite une levée d’hostelleries et d’auberges telle qu’on n’en vit jamais. Il révère le vin. D’une foi mal éclairée, confessée par des bouches, hélas ! que blindèrent cocktails, apéritifs vénéneux, foudroyants alcools, la sapience renaîtra-t-elle ? Souhaitons le. L’âge venant, j’offre, pour ma petite part, l’exemple d’un estomac sans remords ni dommages [...]

le vin est encore aujourd’hui souvent bu à la fin du repas

D’après elle, le vin est excellent à tout point de vue, notamment celui de la digestion.

On peut également retrouver le rituel du vin à la fin du repas dans des oeuvres plus modernes, comme L’étranger d’Albert Camus. Dans le passage qui va suivre, le héros du roman, Meursault, a pris un repas d’amitié avec son voisin Raymond.

| Il s’est alors levé après avoir bu un verre de vin. Il a repoussé les assiettes et le peu de boudin froid que nous avions laissé. Il a soigneusement essuyé la toile cirée de la table. |

Ici, c’est encore le vin qui termine le repas. En effet, après avoir mangé du boudin, c’est avec du vin que le dîner se clos, et c’est par la consommation de ce dernier qu’on en signifie l’arrêt définitif .