I. Le Goût

A. Qu’est-ce que le goût et la saveur ?

- Le goût est la capacité à discerner ce qui est beau ou laid selon les critères qui caractérisent un groupe, une époque, en matière esthétique.

- Attirance pour un aliment, une boisson, quelque chose ou quelqu’un. (Larousse)

- La saveur est la propriété qu’ont certains corps à produire une sensation sur l’organe du goût.

- Qualités d’un mets, d’une boisson qui produisent une sensation agréable et durable.

- Ce qui constitue l’agrément, le charme de quelque chose. (Larousse)

B. La saveur du vin

Le vin est composé de différentes saveurs qui en font sa qualité, et qui proviennent de son origine géographique, des conditions dans lesquelles il a poussé et a été récolté, ainsi qu’à l’âge de sa maturation.

Tout d’abord, l’amertume. On parle, pour un vin d’un brin, d’une pointe ou d’une petite amertume. Celle-ci est pour la plupart des vins, provoquée par un excès de tanins, (substance existant dans la

peau et les pépins du raisin, ou lors d’un élevage excessif dans du bois neuf), certains vins étant trop jeunes pour être consommés peuvent également posséder cette amertume un peu désagréable en bouche. Les principaux vins ayant cette amertume, sont les vins blancs du sud, au bord de la méditerranée, et certains vins rouges portugais, dûe à la récolte des raisins trop jeunes, quelques cépages comme le Mauzac ou la Clairette dégagent naturellement une certaine amertume. Beaucoup de vins de 2003 sont également amers, du fait de la canicule de cette même année, ce qui a augmenté le taux de tanin dans les raisins. La maladie de l’amertume, peut être la source de l’âpreté viticole. C’est une maladie rare, qui est causée par la dégradation des bactéries. En effet, en dégradant le glycérol, elles produisent de l’acroléine, un aldéhyde de formule brute C3H4O qui est utilisée pour la fabrication de matières plastiques, de parfums, et dans de nombreuses synthèses organiques. Par réaction avec les poplyphénols du vin, essentiellement les anthocyanes, l’acroléine provoque l’apparition de saveurs amères.

peau et les pépins du raisin, ou lors d’un élevage excessif dans du bois neuf), certains vins étant trop jeunes pour être consommés peuvent également posséder cette amertume un peu désagréable en bouche. Les principaux vins ayant cette amertume, sont les vins blancs du sud, au bord de la méditerranée, et certains vins rouges portugais, dûe à la récolte des raisins trop jeunes, quelques cépages comme le Mauzac ou la Clairette dégagent naturellement une certaine amertume. Beaucoup de vins de 2003 sont également amers, du fait de la canicule de cette même année, ce qui a augmenté le taux de tanin dans les raisins. La maladie de l’amertume, peut être la source de l’âpreté viticole. C’est une maladie rare, qui est causée par la dégradation des bactéries. En effet, en dégradant le glycérol, elles produisent de l’acroléine, un aldéhyde de formule brute C3H4O qui est utilisée pour la fabrication de matières plastiques, de parfums, et dans de nombreuses synthèses organiques. Par réaction avec les poplyphénols du vin, essentiellement les anthocyanes, l’acroléine provoque l’apparition de saveurs amères.

Ensuite, le salé. O n parle de vin salin ou de vin à concentration élevée en minéraux. Il n’y a pas véritablement de vin salé à proprement parler, mais certains possèdent davantage de sels minéraux que d’autres. C’est pourquoi cela leur procure cet aspect légèrement plus salé. Ces sels minéraux se trouvent dans les sols où sont plantés les viticultures, qui donnent au raisin ( et par extension au vin), cette caractéristique. Les composants du sol sont donc les principaux facteurs de la présence du sel dans le vin, et permettent également de juger de sa qualité. Les principaux terrains possédant une forte concentration en sels minéraux, se trouvent généralement au bord des mers, (certains Bordeaux par exemple). Le caractère minéral d’un vin dépend également de la production des vignes par le vigneron. En effet si l’on empêche le développement du système aérien de la plante, la vigne puise dans le sol plus de minéraux afin de pouvoir subsister à ses besoins. Il y a également le taux d’ensoleillement du raisin. Plus un raisin est exposé à la lumière, moins il aura tendance à prendre les sels minéraux présents dans les sols.

n parle de vin salin ou de vin à concentration élevée en minéraux. Il n’y a pas véritablement de vin salé à proprement parler, mais certains possèdent davantage de sels minéraux que d’autres. C’est pourquoi cela leur procure cet aspect légèrement plus salé. Ces sels minéraux se trouvent dans les sols où sont plantés les viticultures, qui donnent au raisin ( et par extension au vin), cette caractéristique. Les composants du sol sont donc les principaux facteurs de la présence du sel dans le vin, et permettent également de juger de sa qualité. Les principaux terrains possédant une forte concentration en sels minéraux, se trouvent généralement au bord des mers, (certains Bordeaux par exemple). Le caractère minéral d’un vin dépend également de la production des vignes par le vigneron. En effet si l’on empêche le développement du système aérien de la plante, la vigne puise dans le sol plus de minéraux afin de pouvoir subsister à ses besoins. Il y a également le taux d’ensoleillement du raisin. Plus un raisin est exposé à la lumière, moins il aura tendance à prendre les sels minéraux présents dans les sols.

Puis l’acidité. Dans le monde viticole, on parle de fraicheur. C’est cette fraicheur qui provoque l’envie de prendre (ou de reprendre), du vin. En effet, l’acidité provoque le fait qu’on « salive » pour un verre de vin. L’acidité d’un vin provient généralement d’acides organiques naturellement présents dans le raisin, particulièrement l’acide tartri que, qui est le plus important, devant l’acide malique, ou plus rarement encore l’acide citrique. L’acide d’un vin permet un bon vieillissement de celui-ci, et permet la limitation de la prolifération massive des bactéries. Effectivement, certaines bactéries ne peuvent survivre dans l’acide du vin. Certains vins, sont intentionnellement enrichis en acide, en général de l’acide tartrique, en particulier les Bourgogne ou les vins faibles en acide (ou concentré en bactéries). L’acidité est un atout majeur d’un vin, c’est ce qui fait sa principale différence, et particularité par rapport aux autres vins. D’un point de vue général, ce sont les vins blancs qui sont les plus acides, ainsi que les vins jeunes (on parle de vins dit « verts ») qui possèdent plus d’acide, qu’ils vont perdre au fil de leur maturation.

que, qui est le plus important, devant l’acide malique, ou plus rarement encore l’acide citrique. L’acide d’un vin permet un bon vieillissement de celui-ci, et permet la limitation de la prolifération massive des bactéries. Effectivement, certaines bactéries ne peuvent survivre dans l’acide du vin. Certains vins, sont intentionnellement enrichis en acide, en général de l’acide tartrique, en particulier les Bourgogne ou les vins faibles en acide (ou concentré en bactéries). L’acidité est un atout majeur d’un vin, c’est ce qui fait sa principale différence, et particularité par rapport aux autres vins. D’un point de vue général, ce sont les vins blancs qui sont les plus acides, ainsi que les vins jeunes (on parle de vins dit « verts ») qui possèdent plus d’acide, qu’ils vont perdre au fil de leur maturation.

Enfin, le sucré. C’est lui qui contrebalance l’acidité du vin, la quantité de sucre restant dans le vin dépend du sucre présent au départ, donc de l’ensoleillement du raisin durant sa croissance. En effet, plus un vin est exposé à la lumière du jour, plus son taux de sucre sera grand. Le taux de sucre dépend aussi de l’évolution de la maturation.

Certains vins vont faire baisser le taux de sucre plus rapidement que d’autres durant la maturation. C’est la quantité de sucre présent dans le vin « final » qui va décider de la catégorie où sera rangé le vin. Un vin dit liquoreux est plus sucré qu’un vin doux, lui-même plus sucré qu’un vin demi-sec. Le vin sec est le moins sucré.

Certains vins vont faire baisser le taux de sucre plus rapidement que d’autres durant la maturation. C’est la quantité de sucre présent dans le vin « final » qui va décider de la catégorie où sera rangé le vin. Un vin dit liquoreux est plus sucré qu’un vin doux, lui-même plus sucré qu’un vin demi-sec. Le vin sec est le moins sucré.

Il y a également les vins gazeux. Il en existe trois types. Les vins perlés, les vins pétillants et les vins mousseux. Par ordre d’apparition du moins gazeux au plus gazeux. La différence se fait sur la concentration en CO2 dans le vin qui donnera plus de gazeux quand il sera présent en plus grande quantité. Ce CO2 fait sont apparition dans le vin lors de la seconde maturation. Ce gaz, fabriqué naturellement par la décomposition du sucre, est retenu par des capsules métalliques, alors que, lors de la maturation d’un vin « basique », ce gaz part naturellement. Ces vins gazeux sont très répandus, dans le monde avec notamment les célèbres vins Italiens, ou le Champagne français.

Les multiples facettes des vins, leurs procurent une particularité qui leur est propre. Chaque vin provoque une sensation qui le définit. Le plaisir que l’on éprouve en buvant du vin, n’est pas comparable, lors de la dégustation, à une quelconque boisson désaltérante, ou même à un autre alcool. La diversité des choix et les diverses compositions possibles, participent à la particularité du vin, aussi bien au niveau de son goût qu’au niveau des sensations éprouvées en le buvant.

c) Un peu de chimie

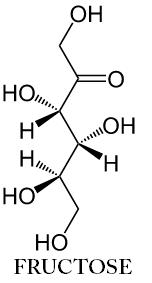

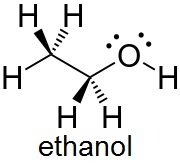

Dans le vin, sont présents plusieurs composants chimiques qui lui donnent son goût particulier et sa texture en bouche. Il y a tout d’abord l’eau, H2O, qui donne son aspect liquide au vin. Elle participe à la majorité du volume du vin, environ 85% voir 90% du volume. Puis il y a  l’alcool éthylique, C3OH6, c’est lui qui contribue au nuancement entre le sucré et l’amertume. C’est également grâce à lui que le taux de sucre présent au départ dans le vin va diminuer au fil de la maturation. Il intervient pour un volume de 6 à 17% Le sucre existe, majoritairement, sous deux forme dans le vin, le fructose C6H12O6 et le glucose C6H12O6. Dans le vin, il y a 1 à 2 gr./L pour les vins secs, 15 à 35gr/L pour les moelleux et 80 à 100 gr/L pour les liquoreux. Le glycérol, C3H8O3, qui donne de l’onctuosité au vin, représente de 5 à 12 gr/l et peut aller jusqu’à 18 gr/l pour les liquoreux. Les acides organiques sont essentiels aux caractères du vin. Parmi les principaux nous trouvons, l’acide tartrique, C4H6O6, l’acide malique, C4O5H5 et l’acide citrique, C6H8O7. Le gaz dissout, le dioxyde de carbone, CO2, donne des vins gazeux à différentes échelles. Enfin, les éléments minéraux interviennent dans la saveur du vin. On retrouve les sulfates, SO42-, les chlorures, Cl-, les phosphates, PO43-, le potassium K et le calcium Ca.

l’alcool éthylique, C3OH6, c’est lui qui contribue au nuancement entre le sucré et l’amertume. C’est également grâce à lui que le taux de sucre présent au départ dans le vin va diminuer au fil de la maturation. Il intervient pour un volume de 6 à 17% Le sucre existe, majoritairement, sous deux forme dans le vin, le fructose C6H12O6 et le glucose C6H12O6. Dans le vin, il y a 1 à 2 gr./L pour les vins secs, 15 à 35gr/L pour les moelleux et 80 à 100 gr/L pour les liquoreux. Le glycérol, C3H8O3, qui donne de l’onctuosité au vin, représente de 5 à 12 gr/l et peut aller jusqu’à 18 gr/l pour les liquoreux. Les acides organiques sont essentiels aux caractères du vin. Parmi les principaux nous trouvons, l’acide tartrique, C4H6O6, l’acide malique, C4O5H5 et l’acide citrique, C6H8O7. Le gaz dissout, le dioxyde de carbone, CO2, donne des vins gazeux à différentes échelles. Enfin, les éléments minéraux interviennent dans la saveur du vin. On retrouve les sulfates, SO42-, les chlorures, Cl-, les phosphates, PO43-, le potassium K et le calcium Ca.

II. La santé buccale

A. L’alcool dans le vin

Le vin étant un alcool, il possède plusieurs propriétés communes à ces boissons. Les problèmes de santé buccale, liés à l’alcool sont multiples. Tout d’abord la  xérostomie. C’est une maladie due à la consommation d’alcool (deux à trois verres par jour). Elle provoque la sécheresse buccale, et par conséquent de fortes douleurs dans toutes les parties de la bouche (langue, gencives, glandes salivaires…), mais également une mauvaise haleine (halitose). Ensuite il favorise la création de bactéries qui augmentent le risque de développer des caries ainsi qu’une gingivite (inflammation de la gencive) qui, si elle n’est pas soignée, peut évoluer en parodontite (dégradation des tissus de soutien de la dent). Cette pathologie peut entraîner à terme un déchaussement et la perte des dents. Enfin, une trop forte consommation d’alcool peut aller jusqu’à provoquer un cancer des voies aéro-digestives, c’est a dire des lèvres, de la langue, du palais, du pharynx et du larynx.

xérostomie. C’est une maladie due à la consommation d’alcool (deux à trois verres par jour). Elle provoque la sécheresse buccale, et par conséquent de fortes douleurs dans toutes les parties de la bouche (langue, gencives, glandes salivaires…), mais également une mauvaise haleine (halitose). Ensuite il favorise la création de bactéries qui augmentent le risque de développer des caries ainsi qu’une gingivite (inflammation de la gencive) qui, si elle n’est pas soignée, peut évoluer en parodontite (dégradation des tissus de soutien de la dent). Cette pathologie peut entraîner à terme un déchaussement et la perte des dents. Enfin, une trop forte consommation d’alcool peut aller jusqu’à provoquer un cancer des voies aéro-digestives, c’est a dire des lèvres, de la langue, du palais, du pharynx et du larynx.

B. Le sucre et les acides

Il est bien connu que les aliments ou les boissons possédant du sucre et/ou de l’acidité sont très nocifs pour les dents. Ils détruisent littéralement l’émail de celles-ci et provoquent de nombreuses douleurs très fortes. Les vins, sont souvent, soit sucrés ou acides, et certaines fois, un mélange des deux (voir I. Le Goût). Comme la plupart des aliments sucrés et acides, ils sont à consommer avec modération (pas seulement pour cela), et si les dents sont bien entretenues par la suite, peu de problèmes apparaissent. Certains vins nécessitent plus d’attention que les autres comme par exemple les vins doux qui sont souvent composés d’additifs en sucre et peuvent causer beaucoup de dégâts dentaires si les dents ne sont pas brossées après consommation.

C. Mais pas que du mauvais !!

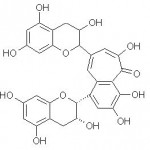

Une récente étude Madrilène (Espagne), a démontré que les polyphénols, présents dans les pépins de raisins, et dans le vin rouge, ont fait baisser le taux de bactéries naturellement présentes dans notre bouche. Pour faire cette étude, les chercheurs espagnols ont prélevé des bactéries buccales, et les ont introduites dans cinq solutions différentes :

- Du vin rouge

- Du vin rouge sans alcool

- Du vin coupé avec des extraits de pépins de raisin

- Une solution à 12 % d’éthanol

- De l’eau

Les résultats ont clairement désigné les 3 solutions à base de vin comme étant les meilleures pour lutter contre les bactéries à l’origine de la plaque dentaire. Ce qui différencie ces 3 solutions des 2 autres, c’est qu’elles contiennent toutes les 3 des polyphénols. Cela prouve donc que ce n’est pas l’alcool qui combat le mieux la plaque dentaire. Selon cette étude, nous pouvons donc dire que le vin rouge est un agent favorable à la non prolifération des bactéries au sein de notre bouche, et par conséquent limiter notre plaque dentaire.