Dans les arts, le vin a des effets sur l’esprit qui constituent un véritable mystère. Considéré dans de nombreuses cultures comme une boisson magique, il a sans aucun doute des impacts remarquables sur l’intellect du buveur, surtout grâce à l’état d’ivresse qu’il procure. Nous allons donc tenter de repérer ces effets du vin sur le cerveau en explorant les mondes de la littérature, de la peinture, de la musique, ou encore du cinéma…

I. Le vin, une source de détente et d’euphorie

A. Dans la Bible

Déjà, à l’époque de l’Ancien Testament, on appréciait le vin pour le plaisir qu’on ressentait lorsqu’on en était légèrement ivre. La tradition juive manifeste en effet un attachement fort entre vin et joie : lors des fêtes de Pâques, pour se réjouir de la liberté que Dieu leur a donné, les juifs boivent quatre coupes de vin le soir de la fête. Et à Pourim, le jour le plus joyeux de l’année dans le calendrier juif, ils doivent boire assez de vin pour ressentir l’euphorie de l’ivresse.

On peut ainsi trouver dans les psaumes du Roi David (psaume 104;15):

14Il fait germer l’herbe pour le bétail, Et les plantes pour les besoins de l’homme, Afin que la terre produise de la nourriture, 15Le vin qui réjouit le coeur de l’homme, Et fait plus que l’huile resplendir son visage

Le Roi David, en train de louer Dieu pour toutes les grâces qu’ils accordent à l’humain, ne manque pas de mentionner le vin « qui réjouit le cœur de l’homme ». Bien entendu, il ne s’agit pas de l’organe cardiaque, le cœur est en fait le symbole du siège des émotions. Cette allégorie souligne l’intensité de l’euphorie procurée par le vin. Cette euphorie est si importante qu’elle constitue pour David une raison à part entière pour glorifier Dieu. Notons également que le vin est mentionné dans une atmosphère de pur bonheur : « resplendir son visage » évoque une joie lumineuse, tandis que « l’herbe pour le bétail » se réfère à une complète satiété.

Dans le même esprit, les Ecclésiastes (du même auteur) nous donne à lire ce passage (ecclésiaste 9:7) :

Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais.

Là aussi, vin et gaieté sont associés l’un à l’autre. De plus, ce plaisir n’est pas un plaisir coupable dans lequel pourrait prendre place le remord, mais un plaisir approuvé par Dieu et qui participe à Son service.

Bref, comme le dit le Talmud, qui fait également partie des livres sacrés juifs, « il n’y a pas de joie sans vin. »

B. Dans la poésie

A-t-on jamais vu un poète éternellement sobre ? Il n’y pas donc pas lieu de s’étonner lorsqu’on découvre que les poètes ont également trouvé dans le vin une euphorie particulière, et qu’ils ont désiré la partager avec nous sur le papier.

C’est ainsi que François Villon, reconnu incontestablement comme un des plus illustres poètes du Moyen-Age, nous écrit ces lignes à propos de son vin préféré, le Balestard :

Vierge Marie, gente déesse

Garde-moi place en paradis :

Oncque n’aurai joie ni liesse

Ici-bas, puisqu’il n’est permis

De boire ce divin nectar

Qui porte nom de Balestard ;

Qu’à des gens fortunés en ce monde.

Or, suis miséreux et pauvret,

Si donc au Ciel, ce vin abonde,

Viens, doulce Mort, point ne m’effraye.

Porte-moi parmi les élus

Qui, là-haut, savourent ce cru

C’est de toute évidence un bonheur immense qu’évoque Villon à propos des effets que lui donnent le vin. Bonheur si puissant qu’il s’élève à un niveau d’extase, et va côtoyer les anges. Pour Villon, il va de soi que cette extase ne peut être issue que du Paradis (« [...] au Ciel ce vin abonde »), tant elle est agréable. Il va même jusqu’à en oublier la peur de la Mort : « viens, doulce Mort, point ne m’effraye » !

François Villon était un habitué des tavernes parisiennes, et pourtant, visiblement, il ne s’est pas lassé de l’euphorie que lui procurait le vin.

Il y aussi un autre poète, d’origine géographique très différente mais qui exprime le même sentiment : Omar Khayyam. Omar Khayyam est un poète persan, à la fois musulman et adepte de l’épicurisme. Il développe une philosophie assez hédoniste de l’instant présent, dans laquelle le vin prend une place importante, malgré l’interdiction qui en est faite dans l’islam. Voici justement ce qu’il nous en dit :

Debout ! sers le remède au cœur lassé, morose.

Verse le vin musqué, le vin de couleur de rose,

Antidote puissant à tristesse, à chagrin :

Donne le vin, rubis, et le luth, virtuose.Sois heureux, ô Khayyâm ! sois, étant ivre, heureux,

Sois, près de l’adorée au teint de rose, heureux.

Puisqu’à la fin de tout c’est la nuit malheureuse,

Rêve que tu n’es plus, déjà… Sois, sois heureux.Chaque goutte de vin que verse l’échanson,

Éteint dans ton regard l’angoisse et le frisson.

Gloire à Dieu ! car le vin est un baume céleste

Et ton cœur désolé s’allège en la boisson.

Il est aisé de constater les sentiments de bonheur et de plaisir qu’offre le vin à Khayyam. Grâce au vin, le poète efface de son esprit tout ce qui pourrait être source d’anxiété : c’est un véritable « antidote [...] à tristesse, à chagrin ». Il lui fournit une joie si enthousiaste qu’il s’exclame : « Debout ! » lorsqu’il est temps de boire. Au bilan,le vin permet à Khayyam d’être heureux : « sois, étant ivre, heureux ».

C. Dans les romans et nouvelles

On connaît tous Alphonse Daudet, el fameux auteur provençal, et ses non moins fameuses Lettres de Mon Moulin. Dans ce recueil de nouvelles, on en trouve une, appelée La Mule du Pape, dans laquelle l’auteur décrit un sympathique pape d’Avignon , un certain Boniface. On explique dans cette extrait que jamais ce pape n’a eu d’amante, à l’exception de sa vigne :

La seule Jeanneton qu’on lui ait jamais connue, à ce bon père, c’était sa vigne, — une petite vigne qu’il avait plantée lui-même, à trois lieues d’Avignon, dans les myrtes de Château-Neuf. Tous les dimanches, en sortant de vêpres, le digne homme allait lui faire sa cour ; et quand il était là-haut, assis au bon soleil, sa mule près de lui, ses cardinaux tout autour étendus aux pieds des souches, alors il faisait déboucher un flacon de vin du cru, — ce beau vin, couleur de rubis qui s’est appelé depuis le Château-Neuf des Papes, — et il le dégustait par petits coups, en regardant sa vigne d’un air attendri. Puis, le flacon vidé, le jour tombant, il rentrait joyeusement à la ville, suivi de tout son chapitre ; et, lorsqu’il passait sur le pont d’Avignon, au milieu des tambours et des farandoles, sa mule, mise en train par la musique, prenait un petit amble sautillant, tandis que lui-même il marquait le pas de la danse avec sa barrette, ce qui scandalisait fort ses cardinaux, mais faisait dire à tout le peuple : « Ah ! le bon prince ! Ah ! le brave pape ! »

Le vin, comme on le voit, ne laisse pas le bon pape Boniface indifférent : les joies qu’il  éprouve avec son vin sont comparés aux joies qui naissent entre deux amoureux ! En effet, il « fait la cour » à sa vigne, et la regarde avec « un air attendri ». Inutile de dire qu’il ressent un délictueux plaisir de l’ivresse délicate que lui donne le vin. D’ailleurs, cette légère ivresse ne se dissipe pas tout de suite : elle lui laisse le temps de rentrer « joyeusement » à la ville, et même, tout à son euphorie, de se laisser emporter par la musique du Pont d’Avignon en marquant « le pas de la danse avec sa barrette ». Le tout est décrit dans une ambiance festive et pleine de gaieté, ce qui renvoie aussi à une idée euphorique du vin.

éprouve avec son vin sont comparés aux joies qui naissent entre deux amoureux ! En effet, il « fait la cour » à sa vigne, et la regarde avec « un air attendri ». Inutile de dire qu’il ressent un délictueux plaisir de l’ivresse délicate que lui donne le vin. D’ailleurs, cette légère ivresse ne se dissipe pas tout de suite : elle lui laisse le temps de rentrer « joyeusement » à la ville, et même, tout à son euphorie, de se laisser emporter par la musique du Pont d’Avignon en marquant « le pas de la danse avec sa barrette ». Le tout est décrit dans une ambiance festive et pleine de gaieté, ce qui renvoie aussi à une idée euphorique du vin.

D. Dans la musique

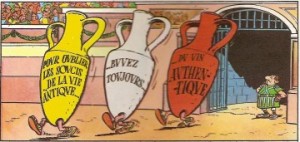

Cette chanson de Lina Margy eut un grand succès à l’époque où elle fut publiée, c’est-à-dire dans les années 40, mais elle ne s’oublia pas pour autant dans les décennies suivantes, puisqu’elle est notamment célèbre pour avoir été parodié dans les aventure d’Astérix par Gosciny et Uderzo .

Cette chanson exprime, à la fois à travers les paroles et à travers la mélodie et le rythme, une agréable sensation de détente et de relaxation, qui est associée au vin. En effet, une ambiance printanière et amoureuse est évoquée ( estivale : « voici le printemps/la douceur du temps », ou encore « partez en vacances » et amoureuse : « des filles bien faites », ou « un air de romance »), nous donnant une impression de gaieté et de bien-être qui est attribué dans le refrain au fameux « petit vin blanc », chanté d’un air rêveur et enjoué. D’autant que l’adjectif « petit » donne au vin une connotation charmante…Toute cette liesse finit par nous monter à la tête comme le ferait un vrai verre de vin !

C’est donc ainsi que la chanteuse Lina Margy nous fait ressentir les effets euphorisants du vin qui lui est si affectueux.

E. Dans la peinture

Bruegel l’Ancien est sans aucun doute l’un des plus fameux peintres de la Hollande à sa grande époque picturale (XVI ème siècle).

Ce tableau illustre une fête du vin de coutume à l’époque de Bruegel. Il image parfaitement un attrait pour le vin très puissant chez les Hommes. Le vin leur procure visiblement beaucoup de joie, puisqu’ils se pressent tous autour du tonneau pour en récupérer un verre. L’humeur est très festive, et cela se voit dans les mimiques et gestes des personnages, qui sembles crier des « hourra ! » à la gloire du vin nouveau. Les libations et les liesses que les villageois font autour du vin sont au paroxysme de l’enthousiasme et de la dynamique, tous les personnages étant en mouvement vers le robinet.

Cette oeuvre traduit donc très bien l’euphorie occasionné par le vin.

Puisque nous allons aborder la deuxième partie, voici un petit intermède :

II.Le vin, une porte vers la face cachée de l’âme

Le vin est une véritable clef qui permet d’accéder à toute une partie inexplorée de l’esprit. Grâce à lui, on peut découvrir le monde de nos secrets en nous désinhibant, c’est-à-dire en s’exprimant libéré de nos barrières sociales, et révéler une partie autrefois enfouie de notre personnalité.

A. Dans la Bible

La Bible sait ce que c’est que d’être ivre de vin. Et pour preuve, elle nous relate l’histoire de Noé, l’homme qui fut choisit par Dieu pour survivre au déluge divin sur une immense arche, et avec lui toutes les espèces d’animaux et de végétaux de la Terre. Noé, dès que le déluge fut finit, eut en outre la tâche de replanter les végétaux qu’il avait sauvé du Déluge. Or le premier végétal qu’il planta fut la vigne… Voici quelles en furent les conséquences :

20Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. 21Il but du vin, s’enivra, et se découvrit au milieu de sa tente.22Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. 23Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père; comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. 24Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.

Sous l’effet du vin, Noé est désinhibé, et n’hésite plus à montrer sa nudité, c’est-à-dire, symboliquement, ses secrets les plus intimes et personnelles, à la face du monde. Il n’est plus gêné ou freiné d’une quelconque manière par les conventions sociales, et dévoile (au sens littéral et allégorique) sa nature profonde sans la couvrir du moindre artifice. C’est seulement après, lorsque le vin a cessé ses effets, qu’il se rend compte de ce qu’il a fait. Mais c’est trop tard, car quelqu’un l’ a déjà vu…

B. Dans la mythologie grecque

Dans la mythologie grecque, le dieu du vin, Dionysos, est le fils de Zeus, Roi de Dieux, et d’une princesse de Thèbes mortelle nommé Sémélé. Mais Zeus prend bien soin de ne pas lui révéler son identité véritable, car cette révélation serait dangereuse devant les yeux d’une simple mortelle. C’est ainsi que lorsque Sémélé commence à porter Dionysos dans le ventre, elle ne sait pas encore qui est vraiment le père de l’enfant. Mais la curiosité finit par l’emporter, et Sémélé finit par demander un Zeus un souhait. Ce dernier, ne se doutant de rien, accepte et jure sur le Styx qu’il accomplira le vœu. C’est alors que Sémélé lui demande de lui dévoiler son identité secrète ! Or même les Dieux n’ont pas le droit de se dédire d’un serment qu’ils ont fait sur le Styx ! Zeus est donc obligé de paraître sous les yeux de Sémélé avec tout son cortège de foudre et de tonnerre, tel qu’il est vraiment sur l’Olympe. Malheureusement, cette révélation est, comme prévue, fatale pour Sémélé. Mais Dionysos est encore vivant dans le ventre de sa mère, et Zeus le recueille et le place dans sa cuisse. Plus tard naîtra ainsi le dieu Dionysos, sortant de la cuisse du Roi des Dieux.

Ce mythe doit bien sûr, pour prendre tout son sens, être interprété comme il le faut. Le dieu, dès sa conception, est associé à une révélation qui dévoile la personnalité cachée de l’individu. Symboliquement, cela évoque donc l’effet désinhibant du vin, qui dévoile les parties cachées de l’esprit.

C. Dans la poésie

On ne présente plus Victor Hugo, le plus célèbre des écrivains français. Parmi ses nombreuses œuvres, on trouve un poème intitulé Le vrai dans le vin. Ce titre reprend une expression latine connue : « la Vérité est dans le vin », autrement dit « In vino Veritas ». Dès le titre, on annonce déjà la révélation d’une vérité autrefois dissimulée, et manifestée par le vin. En voici quelques extraits (accolés pour une meilleure compréhension) :

Jean Sévère était fort ivre.

Ô barrière ! ô lieu divin

Où Surène nous délivre

Avec l’azur de son vin ![...]On parla d’une bataille ;

Deux peuples, russe et prussien,

Sont hachés par la mitraille ;

Les deux rois se portent bien.[...]Nous admirions ; mais, farouche,

En nous voyant tous béats,

Jean Sévère ouvrit la bouche

Et dit ces alinéas :« Le pauvre genre humain pleure,

« Nos pas sont tremblants et courts,

« Je suis très ivre, et c’est l’heure

«De faire un sage discours.« Le penseur joint sous la treille

« La logique à la boisson ;

« Le sage, après la bouteille,

« Doit déboucher la raison.« Ils ne me connaissent guère

« S’ils pensent qu’il me suffit

« D’avoir les coups de la guerre

« Quand ils en ont le profit.

Ce poème constitue un plaidoyer pour le pacifisme, que prononce notre Jean Sévère ivre devant un public nombreux. Or si Jean Sévère a le cran de révéler la face cachée mais non moins obscure du militarisme, et de protéger le pacifisme en se moquant des conventions politiques de l’époque, c’est bien grâce à son ivresse causée par le vin ! C’est le vin qui le pousse à faire ce discours, qui lui donne le courage nécessaire à la révélation de la Vérité, et qui le fait découvrir le fond de sa pensée devant tout un public. Sans le vin, rien n’aurait été révélé au sujet du pacifisme, et Jean n’aurait probablement pas osé exposer aux yeux de tous la Vérité que que tout le monde dissimulait pour rester dans le politiquement correct.

Le vin peut donc, en désinhibant, être révélateur de la Vérité.

D. Dans les romans et nouvelles

Le roman La peau de Chagrin de Balzac raconte l’histoire d’un jeune homme nommé Raphaël et déçu de la vie qui découvre chez un antiquaire une mystérieuse peau qui réalise tous ses vœux…mais en rétrécissant, avec sa propre vie.

Dans un passage du roman, Raphaël participe à un banquet très arrosé en vin, à l’occasion de l’inauguration d’un nouveau journal.

Le vin de Madère circula. Puis le premier service apparut dans toute sa gloire, il aurait fait honneur à feu Cambacérès, et Brillat-Savarin l’eût célébré. Les vins de Bordeaux et de Bourgogne, blancs et rouges, furent servis avec une profusion royale. Cette première partie du festin était comparable, en tout point à l’exposition d’une tragédie classique. Le second acte devint quelque peu bavard. Chaque convive avait bu raisonnablement en changeant de crus suivant ses caprices, en sorte qu’au moment où l’on emporta les restes de ce magnifique service, de tempétueuses discussions s’étaient établies ; quelques fronts pâles rougissaient, plusieurs nez commençaient à s’empourprer, les visages s’allumaient, les yeux pétillaient. Pendant cette aurore de l’ivresse, le discours ne sortit pas encore des bornes de la civilité ; mais les railleries, les bons mots s’échappèrent peu à peu de toutes les bouches ; puis la calomnie éleva tout doucement sa petite tête de serpent et parla d’une voix flûtée ; ça et là, quelques sournois écoutèrent attentivement, espérant garder leur raison. Le second service trouva donc les esprits tout à fait échauffés. Chacun mangea en parlant, parla en mangeant, but sans prendre garde à l’affluence des liquides, tant ils étaient lampants et parfumés, tant l’exemple fut contagieux. Taillefer se piqua d’animer ses convives, et fit avancer les terribles vins du Rhône, le chaud Tokay, le vieux Roussillon capiteux. Déchaînés comme les chevaux d’une malle-poste qui part d’un relais, ces hommes fouettés par les flammèches du vin de Champagne impatiemment attendu, mais abondamment versé, laissèrent alors galoper leur esprit dans le vide de ces raisonnements que personne n’écoute, se mirent à raconter ces histoires qui n’ont pas d’auditeur, recommencèrent cent fois ces interpellations qui restent sans réponse

Ici, il est clair que le vin désinhibe en déliant les langues. Petit à petit, sous l’emprise du vin, les convives se mettent à parler du plus en plus, et avec de plus en plus d’audace. Leur retenue verbale finit par complètement s’atténuer. Alors qu’au premier service, tout le monde était plus ou moins discret, au second, on se met à entrer dans de grandes discussions acharnées, puis l’humeur commence à s’échauffer et on commence à oser se moquer un peu, et enfin on sort véritablement de la civilité, et tout le monde se met à parler dans le chaos le plus total.

On montre donc ici que le vin permet aux gens de parler beaucoup plus librement, parfois même trop….

E. Dans le cinéma

Le film « Tu seras mon fils » raconte l’histoire d’un viticulteur, Paul de Marseul, qui trouve son propre fils Martin indigne de reprendre le métier, alors qu’il considère Philippe, le fils de François (son régisseur et ami) comme son véritable fils et héritier du vignoble, ce qui donne à François l’impression qu’on lui vole son fils, et à Martin, que son père se dérobe à lui. Dans cet extrait vidéo, Paul avoue le mépris qu’il a pour les capacités de son fils, à la faveur d’une dégustation de vin. Il va sans dire que c’est notamment le vin qui pousse Paul à s’exprimer aussi librement mais cruellement à son fils, et à ne pas lui cacher la mésestime qu’il a de lui.

de François (son régisseur et ami) comme son véritable fils et héritier du vignoble, ce qui donne à François l’impression qu’on lui vole son fils, et à Martin, que son père se dérobe à lui. Dans cet extrait vidéo, Paul avoue le mépris qu’il a pour les capacités de son fils, à la faveur d’une dégustation de vin. Il va sans dire que c’est notamment le vin qui pousse Paul à s’exprimer aussi librement mais cruellement à son fils, et à ne pas lui cacher la mésestime qu’il a de lui.